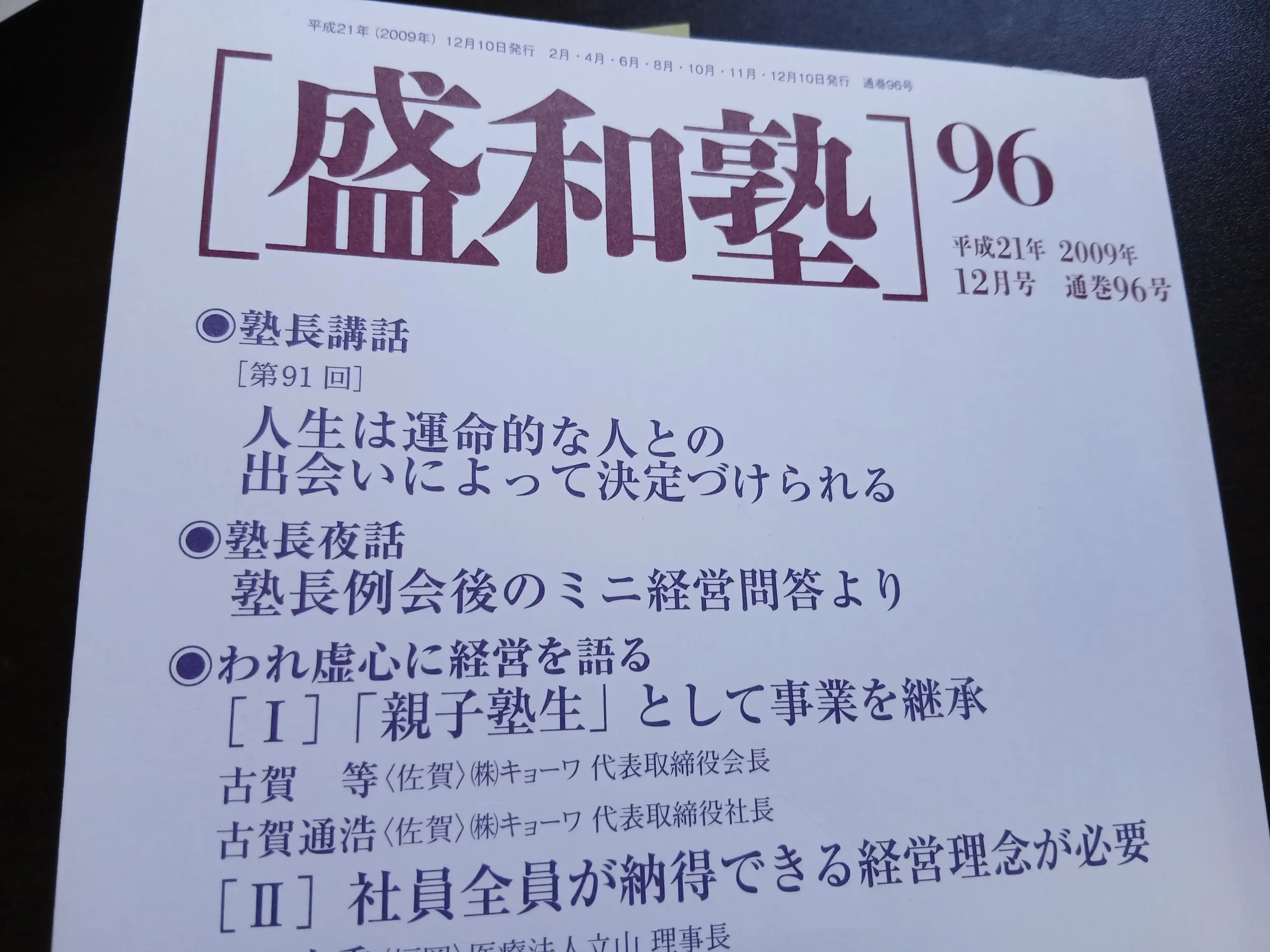

今日、盛和塾の機関誌96号を読み進めた。今回の塾長講話のテーマは、人生は運命的な人との出会いによって決定づけられるというものだ。

稲盛塾長は、ご自身の人生を振り返り、節目で出会った人々からの「好意と善意」を受け入れ、その方向へ努力したことが今の自分を作ったと語っている。ここで重要なのは、出会うべき相手の識別だ。利己的な企みを持つ者ではなく、純粋な善意で手を差し伸べてくれる人を見極めなければならない。そして、類は友を呼ぶの法則通り、自分自身の心が美しくなければ、そのような善意の人は寄ってこない。

塾長には、中学から大学、京セラ創業時の西枝氏、そして師である内野先生など、導き手が常にいた。特に内野先生の「死を迎える前に哲学をまとめよ」という教えは、常に思考を体系化し続けることの重要性を説いている。

また、講話では「付き合う相手」についても厳しく言及されていた。単に気が合うだけの「飲み仲間」は人生を享楽的にするが、向上心をもたらさない。自分より立派な人、人間的に成長した人と接し、フィロソフィが共有された「磁場」に身を置くことでしか、大きな成果は生まれない。この磁場を離れれば、かつて成果を出した人間でさえ没落するという警告は、非常に現実的で重い響きを持っていた。

違和感・発見:空白の「第二の師」と自己防衛の代償

この講話を読み、我が身を振り返ったとき、正直なところ稲盛塾長のような「師恩」の記憶が希薄であることに気づく。

塾長の時代と異なり、現代(あるいは私の生きてきた時代)の学校教育において、そこまで全人格的に生徒に向き合う教師は少なかったように思う。むしろ、教師に対しては反発や不快な記憶の方が勝っている。しかし、これは「時代」や「相手」のせいだけではないだろう。私自身の心が閉じていたか、あるいは「自分を変えられたくない」という頑なさがあったのかもしれない。

過去は変えられないが、解釈は変えられる。記憶に残らないような些細な対応も、今の自分を形成する「善意」だったと再定義することは可能だ。

そして今回、思考の奥底から浮上してきた重要なフレームワークがある。それは「師には三種類ある」という定義だ。

-

私淑する師(仰ぎ見る師):マイケル・ガーバー、稲盛和夫、安岡正篤など。書籍や講和を通じて学ぶ対象。

-

参謀の師(身近な助言者):側で具体的なアドバイスをし、軌道修正をしてくれる人。

-

直言の師(諫言する部下):裸の王様にならないよう、下から意見してくれる存在。

私には「1」は豊富にいる。しかし、「2」と「3」が圧倒的に欠落しているという事実に直面した。

特に「2」の身近な助言者がいないのは、環境のせいではない。私が意識的に避けてきたからだ。 自分の考えを否定されたくない、痛いところを突かれたくないという「弱さ」が、耳の痛いことを言う人を遠ざけ、心地よい距離感の人間関係だけに逃げ込ませていたのだ。これが私の成長を阻害している最大のボトルネックであると痛感した。

遠くの山を拝むより、近くの鏡を直視せよ

人間関係において、私は「狩猟(人脈開拓)」から「耕作(関係深化)」へとパラダイムシフトしなければならない。

若い頃、異業種交流会などで名刺を配り歩いた「人脈作り」は、結局何も生まなかった。今残っているのは、目的を持たずとも共に汗をかき、仕事をした仲間だけだ。人脈とは「求める」ものではなく、目の前の関係を大事にした結果として「残る」ものである。

そして、師の定義について自分なりの法則を記す。

「遠くの師は『理想』を教え、近くの師は『現実』を突きつける」

遠くの師(本や講演)を崇めるのは楽だ。彼らは一方的に語るだけで、私の今の怠慢を直接叱ったりはしない。しかし、本当に必要なのは、私の日々のズレを指摘してくれる「生身の鏡」のような存在だ。その鏡を直視する勇気を持たない限り、独りよがりの成長で止まってしまう。

摩擦を恐れず「フィードバック」を求める

明日からの行動指針として、以下の二点を自分に誓う。

-

既存パートナーとの関係深化

新しい出会いを外に求めず、現在共にビジネスをしているパートナーたちを「運命の人」と捉え直す。彼らに対する感謝を言葉にし、関係の質を高めることにエネルギーを注ぐ。

-

「耳の痛い意見」の積極的な要求

現在のビジネスパートナーに対し、単に私の指示や考えを受け入れてもらうだけでなく、「私の考えに対する率直なフィードバック」を求める時間を作る。

「何か気づいたことがあれば言ってほしい」という受け身の姿勢ではなく、「私のこの判断に間違いはないか?」「もっと良くするにはどうすればいいか?」と、こちらから批判的意見を引き出す問いかけを行う。自分のプライドを守るよりも、事業と魂の成長を優先させる。